「バイクに乗るときはヘルメットを被る」

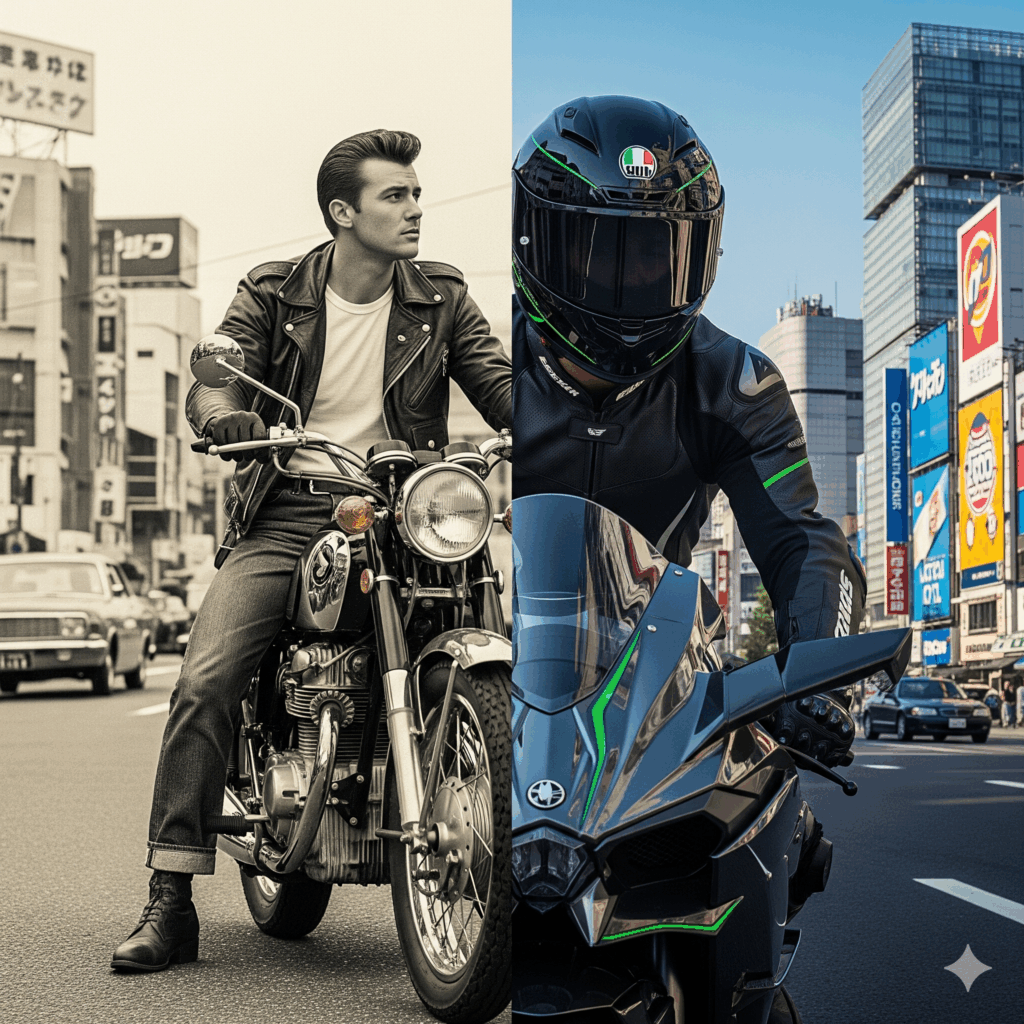

これは、今の日本ではライダーの常識であり、法律で定められたルールです。しかし、この「当たり前」が定着するまでには、多くの議論と段階的な法改正の歴史があったことをご存知でしょうか。

今回は、バイクのヘルメット着用がなぜ、そしてどのように義務化されていったのか、その歴史的背景を紐解いていきます。

1. 「交通戦争」- 義務化への序章

物語は、日本が高度経済成長期にあった1960年代に遡ります。マイカーブームの到来とともに、バイクも人々の手軽な足として爆発的に普及しました。しかし、交通インフラや人々の安全意識がその急激な変化に追いつかず、交通事故による死者数が激増。この悲惨な状況は「交通戦争」と呼ばれる社会問題にまで発展しました。

特にバイク事故は、頭部へのダメージが致命傷に直結するケースが多く、ライダーの安全確保が急務とされました。こうした背景から、国はライダーの命を守るための法整備へと動き出すのです。

2. 段階的に進んだ法改正の道のり

ヘルメットの着用義務化は、一度に全てのバイクに適用されたわけではありません。安全への意識を高めながら、社会に浸透させるため、段階的に導入が進められました。

STEP 1:1965年 – 高速道路での努力義務

まず最初の動きとして、高速道路を走行するバイクに対してヘルメットの着用が努力義務(当時は推奨、罰則なし)とされました。高速走行時の危険性が特に高いことから、限定的な導入からのスタートでした。

STEP 2:1972年 – 一般道へ、しかし罰則はなし

次に、高速道路だけでなく最高速度が40km/hを超える一般道でも着用が義務化されました。しかし、この時点でもまだ罰則はなく、あくまで指導や注意に留まっていました。

STEP 3:1975年 – ついに罰則が適用

法律の実効性を高める大きな転換点となったのがこの年です。政令で指定された一部の道路で、50ccを超えるバイクのヘルメット非着用に対して、初めて**行政処分(違反点数1点)**が科されるようになりました。これにより、「ヘルメットは被るべきもの」という意識が社会に広まり始めます。

STEP 4:1978年 – 50cc超は全ての道で義務化

罰則適用の範囲がさらに広がり、50ccを超える全てのバイクは、原則として全ての道路でヘルメットの着用が義務付けられました。

STEP 5:1986年 – 原付も義務化、ついに完全義務化へ

そして最終段階として、これまで対象外だった**50cc以下の原動機付自転車(原付)**にもヘルメット着用が義務付けられました。若者を中心に利用者が多く、事故が多発していた原付にもルールが適用されたことで、ついに全てのバイク、全ての道路でヘルメットの着用が完全義務化されたのです。

まとめ:当たり前の安全は、歴史の教訓から生まれた

| 年代 | 主な出来事 |

| 1965年 | 高速道路での着用が努力義務に |

| 1972年 | 40km/h超の道路で義務化(罰則なし) |

| 1975年 | 一部道路で50cc超のバイクに罰則適用 |

| 1978年 | 全ての道路で50cc超のバイクが義務化 |

| 1986年 | 原付を含む全てのバイクが完全義務化 |

このように、バイクのヘルメット着用義務化は、約20年という長い年月をかけて、悲惨な交通事故を減らしたいという社会の強い願いのもとで進められてきました。

今、私たちが当たり前のようにヘルメットを被ってバイクに乗れるのは、こうした歴史的な背景と、安全を追求してきた先人たちの努力の賜物です。ヘルメットのあご紐を締めるとき、その重みと大切さを少しだけ思い出してみてはいかがでしょうか。

***************************

中古二輪自動車流通協会は、中古二輪自動車の公正で公平な流通を促進すると共に、中古二輪自動車に係る企業や人々の幸福を追求し、消費者保護、啓発活動を通じ業界の発展、社会貢献を目的としています。

中古バイクに関する相談やサービスに関するお問合せは中古二輪自動車流通協会まで

協会理念に賛同し中古バイク業界のより一層の発展に協力頂ける会員店を募集しております。

詳しくは協会事務局までお問合わせください。

***************************